|

“梧桐一叶落,尽知天下秋。”

秋深了,夏日的浓萌渐渐过去,树冠上方透出蓝蓝的天,阳光穿缝破隙倾泄而下,宁静的路面洒落着金色的斑块。风吹过,树叶发出沙沙的响,桐叶开始飘落,路边的法国梧桐树直挺着腰板,像饱经风霜、寡言少语的老人,用睿智和慈祥的目光注视着过往的车辆行人,这条不足两公里长的马路,宛若老人眼中的一行五线谱,每天跃动着的是既相似又不同的音符。

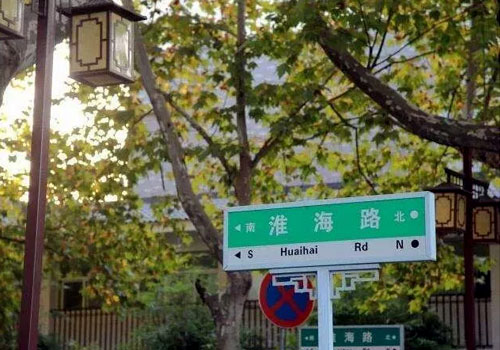

这条位于扬州旧城西侧的淮海路,我曾经走过五年。自一九六九的九月进入坐落于这条路上的扬州中学始,除了寒暑假和星期天,每天都要走上四趟,早晨上学,中午放学;中午上学,下午放学。走过初中,走过高中,走出少年,走入青春,走上漫长的人生之路。

淮海路修建上世纪的1937年,初名新北路,因在扬州府署之西,亦叫“府西大街”,是古城扬州的第一条现代马路,建国后易名为淮海路。和上海那条著名的淮海中路一样,刚开始也不叫淮海路,曾经叫做“宝昌路”,后被法国殖民当局改为霞飞路,以纪念战功卓著的法国英雄霞飞元帅,这个带着殖民文化印记的路名,记录着这座东方大都市难以抹去的耻辱伤痛。解放后,华东地区许多城市里都有一条名为“淮海”的马路,这不仅是为了纪念那场决定解放战争胜利的淮海战役,而且也昭示着国家的历史掀开了新的一页。

半个世纪过去了,我仍然清楚地记得,刚入中学校门的那个金色九月,全国都在为庆祝20华诞庆典作准备。经过了三年文化的革命折腾,精疲力尽的国家需要休养生息,需要恢复秩序,需要展示“史无前例运动”的丰硕成果,二十周年建国庆典恰逢其时。

我们入校后的第一个月,几乎每天都要进行参加庆典活动的队列训练,诺大的学校操场容不下几千学生同时操列的需求,学校门前的淮海路便成了第二操场。天天在马路上走队列虽然单调乏味,但较之被关在教室枯燥无味地上课,让学生更乐于接受。走在树荫蔽日、空气清新的淮海路上,在“一二一”的口令下,迈着步子,喊着口号,从南走到北,再折返由北走到南,来来回回,兴致高涨,不知疲倦。那时候的的虔诚,都是源于内心的朴素感情和真诚的崇拜。一晃眼50年过去了,70周年大庆的辉煌令人眼花缭乱,心潮澎湃,而我们这些懵懂无知的学生娃子都已年愈花甲,时过境迁,物是人非,当年走在淮海路上的那份激情有时仍会在心底泛起圈圈涟漪,因为它毕竟是一代人的青春记忆。

前人栽树,后人乘凉。淮海路旁的法国梧桐树是何年种下的?需要查阅地方史料才能弄准确,扬州老城区十字交叉的渡江、国庆、甘泉、广陵四条马路上的行道树也是法桐,这几条路都是解放后在城市大规模改建时拓宽的,路边的法桐看上去似乎没有淮海路上的那般粗壮,但是和淮海路一样,这些树木的年轮都记载着这座古城日新月异的沧桑变化。

被中国人称为“法桐”的落叶大乔木,其实并非产自法国,是英国人于16世纪时,在单球美桐和三球法桐的基础上杂交培育而成的,学名叫作“二球悬铃木”,别名为“伦敦梧桐”。因为其生长迅速,株形美观,适应性强,春夏青青绿荫,秋冬沙沙落叶,是城市绿化的优良树种,有“行道树之王”的美称,广植于地球各个城市。上世纪初期,在中国最早被法国人引入上海租界,因为与中国的桐树颇有相似,遂被国人冠名为“法国梧桐”。民国时期,南京定都后的城市建设改造过程中,也被广泛引入,栽种为行道树。至今,南京古城中心路边的那一行行茂密的法桐,仍然是这座城市的一张美丽的历史名片。

在北京、青岛、济南、武汉、郑州等大中城市里,我都见过气宇轩昂、婀娜多姿的“梧桐大道”。一座城市如果有了几条由法桐遮荫挡雨的马路,这座城市似乎会平添几分西方文化的气息,增加几许现代文明的韵味。

淮海路作为扬州古城的第一条现代马路,便具有这样的典型特征。如果说旧城内的阡陌古巷是唐诗宋词,那么淮海路则像一首西洋乐曲。这条从荷花池畔延伸到瘦西湖南侧、掩隐在法桐茂密树冠下不足2000米长的马路,散发浓郁的现代时尚和文明气息。由南往北一路数去,苏北人民医院、扬州大学医学院、扬州中学、汶河小学、八怪纪念馆、扬大附属中学等,这些代表着扬州现代文化教育的渊薮,沿路一字排开,成为这座城市衔接古老文明和现代文明的桥梁,书写着这座城市的昨天、今天和明天。千年唐槐、明清银杏、百年老店、间插其间,一路走过,古朴的历史文化和现代文明相互交融的气息扑面而至,仿佛让人穿行于不同的时空隧道,领略着这座历史文化名城不同年代的壮美画卷。

信步于淮海路上,每每走过那最熟悉的一段路程,我的心情总是难以平复,甚至有时会涌出一种朝圣的激动心情。透过扬州中学的大门,树人堂的雄姿映入眼帘,依然是那么的雄姿巍峨。这座五层楼高的中学礼堂,始建于1932年,当年曾是扬州城里的最高建筑。十年树木,百年树人。从它的脚下不仅走出了国家领袖,更孕育出五十余名两院院士,为国家输出了大量的人才。如今的树人堂早已掩没于扬州城新的天际线之下,可是它仍然足以用傲慢的目光俯视着这座城市。

我记得,扬州中学校门对面有一幢神密的别墅,最早是两淮盐务稽核所,解放后改为“大汪边招待所”,专门用于接待外宾和重要领导。这幢四周高墙、大门紧闭的西洋别墅,曾经无数次引发过我们这些学生的好奇心,有时中午放学,还能看见倚窗与我们打招呼的非洲客人,我们学着马季相声里的坦桑尼亚语,大声喊着“你好,拉菲客”热情回应。如今高墙拆去,露出了真容,门前的草坪上开辟出了一块“院士广场”,为扬州中学、为这座具有文化积淀的城市亮出了一张值得骄傲的名片。

上世纪八十年代改建的一条贯通扬州城东西两端的文昌路,将淮海路一截为二。以前,作为一个身处异乡的游子,每年回乡途经淮海路时,并无异样的感觉,只是觉得路边的法桐越来越粗壮,路上的车辆越来越多,街头的建筑被修缮得越来越漂亮了,社会的发展带动着城市面貌随之变化。自闲赋返回故乡后,这几年淮海路走的次数多了,无意间发现,被文昌路隔开的淮海路原来还有着另一番的味道。文昌路南端的淮海路还是那么静谧,散发着淡淡的书卷香气,而北端的淮海路商铺林立,鳞次栉比,空气中漂荡着市井文化的烟火气息,将这条淮海路装扮得既有小家碧玉的清秀典雅,又不乏富家熟女的妩媚妖娆,一“静”一“动”,相得益彰,彰显出了这条马路的勃勃生机。

对故乡扬州人来说,淮海路是一首吟不尽的诗,是一曲唱不完的歌,而对我这个“少小离家老大还”的异乡游子而言,它是我学生时代给了我文化生命的肌带,是远在异乡时常闯入梦乡的乡情,现如今,它是我回到故乡后一根割舍不断的栓绳。

|