|

2013年6月20日凌晨1点30分,一位能听得懂植物语言的人——中国植物学界泰斗,我校1933届校友吴征镒院士在昆明不幸逝世,享年97岁。

吴院士从事植物学研究和教学七十年,是我国植物分类学、植物系统学、植物区系地理学、植物多样性保护以及植物资源研究的著名学者。

吴征镒院士曾获2007年度国家最高科学技术奖,主编的《中国植物志》获2009年全国自然科学一等奖,国际小行星中心将第175718号小行星永久命名为“吴征镒星”,在神农架地区发现的特有植物命名为“征镒麻”。

吴征镒1931—1933年在扬州中学读高中。他在《纪念扬州中学建校一百周年》(详见附文)一文中深情地回忆了他在扬州中学度过的三年美好时光。“教数学的教师汪静斋(名桂荣),他身材魁梧、慈眉善目,大腹便便,穿着大褂,教书很认真,启发性强,深受学生的爱戴。”“历史老师叫鲍勤士,是一位满清有功名的人物国学大师。高三国文老师是淮安人张煦侯,内才很好,听了他的课,语言文字表达能力提高很快。我对植物发生兴趣最先是从初中开始的。教我植物的老师就是唐寿(叔眉)还带我们到野外采标本,如扬州附近的平山堂、禅智寺、东乡、西乡、北乡等等。耳听‘松风’,把一种豆科植物米口袋刨根问底是星期和假日的乐事,就这样大概到高中时已积累了二百多号标本,就自己学着鉴定。用什么来鉴定呢?就用“植物名实图考”,满清封疆大吏吴其浚一八四八年书上的木版图,还用日本早期的植物图鉴,因为日本植物和江苏植物有许多相同的。自己觉得还不一定可靠,又通过我二哥吴征鑑,请南京金陵大学植物学助教焦启源先生,重新审查一遍,其中大部分都对的。这事后来被唐耀老师(教过我一年生物,解放后在林业科学院当副院长)知道了,为了鼓励学生对生物学发生兴趣,专门找时间为我在班上举办了一次展览会,把我二百多号标本全部展出,这对我的鼓励很大。”最后他愿母校永远以“百年树人”为宗旨,提高人民素质,永远起着育人树人的大基地作用,使我们家乡和祖国跻身于世界之林。

吴征镒院士1937年毕业于清华大学生物系,1950年任中国科学院植物研究所研究员兼副所长。1955年选聘为中国科学院学部委员(中国科学院院士),1979年又当选为中国科学院主席团成员。1958年任中国科学院昆明植物研究所所长,1979年兼任中国科学院昆明分院院长。后曾任云南省科委副主任,云南省科协主席。现任中国科学院资深院士,中国科学院昆明植物研究所名誉所长兼研究员,《中国植物志》(中、英文版)主编。他自1980年后任美国植物学会终身外籍会员,瑞典植物地理学会名誉会员,前苏联植物学会通迅会员。1997年当选世界自然保护协会ISCN理事。

他多次组织领导了全国、特别是云南植物资源的调查,并指出植物的有胩物质的形成与植物种原分布区及形成历史有一定相关性,对以上各学科的造诣日深,提出了指导植物资源合理开发利用的理论,并在实践中得到证实。迄今为止,己发表140多篇各类论文,并主编或编写了数10部学术专著。他在植物分类研究中,发现并发表了1300个以上新分类群(植物亚科、族、组等新等级不下10个,新属10个),在国际植物分类学研究领域中产生了重要的影响。

吴征镒,与植物结缘一辈子,幼年时就对植物产生浓厚兴趣。一生三下云南,最后定居云南。他一直恪守母亲“五之堂”的家训:“博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之”。

近一个甲子的岁月,他和草木相亲,与云南同行,用一个植物学家广博的胸襟和执着的坚守关注着云南,让云南的植物为天下所知,让中国植物分类学的研究从云南走向全世界。

他享有“植物电脑”、“活字典”、“草木知音”等美誉。如果世界上有人能听懂每一种植物的语言、理解每一种植物的情感,他就是其中一个。

而后,这个世界上少了一位听懂植物语言的人了,但是,那颗以他名字命名的小行星依然会在天际,他也依然会在人们的记忆中。

一年又一年,年轻学子来到中科院昆明植物研究所探求知识时,他们会看到写着“原本山川,极命草木”8个大字的石碑,他们会记得这是吴征镒院士亲笔书写的,他的精神也将一直鼓舞着后来人。

百年校庆时,吴征镒院士亲自挑选赠送母校的金冠柏如今正郁郁葱葱, 生机盎然。

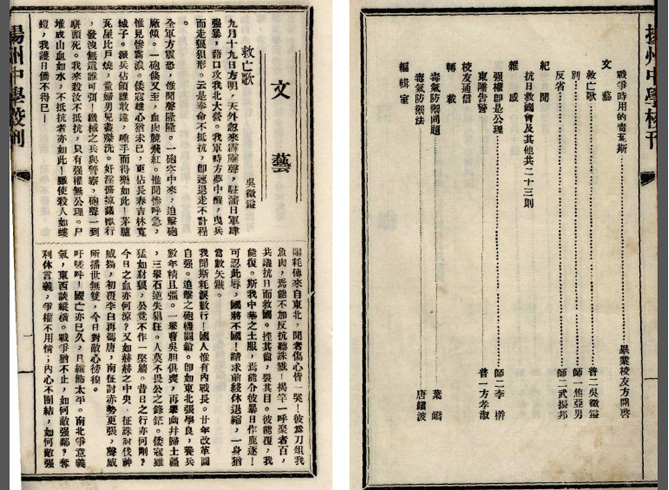

纪念扬州中学建校一百周年

1933届 吴征镒

今年是扬州中学建校一百周年。这是从清末废科举,兴学校(1902)起将扬州府的三个书院相继合并成仪董学堂算起的。我1931—1933年在扬州中学读高中,是从江都县中初二,以同等学力跳考22级普通科的。当时正处在大革命失败之后,以蒋介石为首的国民党开始掌握政权,也还有点励精图治的味道。江苏省教育厅以叶秀峰(叶学習)为主的领导层属国民党CC(陈果夫、陈立夫)系统,对高中教育抓得很紧。当时校长周厚枢(号星北),江都人,曾在美国学制糖工业,回国后在叶秀峰系统之下工作。从我五哥(中科院院士吴征铠)那一届(1929-1931)起教学即上轨道,当时考取交通大学当工程师的很多。学校师资力量很强,因此“省扬中”变得在全国都很有名,当时它是1927年江苏省立第五师范和第八中学合并而成。第八中学(扬州府衙门)作初中部,第五师范(大汪边)作高中部,实行初、高中各三年的新学制。我在离我校很近的江都县中念的初中,校址原是琼花观街羊巷,省八中原址,更早是唐朝的后土庙和宋朝种琼花的蕃厘观。到初二完我就跳考首扬中,结果考取22级(民国22年1933年毕业),那时分普通科和师范科两轨,普通科又分二二普甲和二二普乙两班,我分在二二普乙,全班有五六十人,年龄有大有小(大到23,小到13岁整),大多数是旧扬州府所属8个县的,我属于小的,才跨入15岁。

进校后国民党就加强了统治,年年都有学生被开除或抓走,有一位姓温的高一时和我同桌,大约也只十四、五岁,念了半年就不见了,听说有共党嫌疑。我因还小,不太明白也不管这些事,但我记性很好。很巧,在文革后的第一次全国科学大会(在北京友谊宾馆召开)上,我发现中宣部工作人员中有个叫温济泽的很像我的高一同学,于是我冒昧找到他住的房间,一问果然是他,我们相隔兵荒马乱的半个世纪居然还能见面,他讲了那时当局正要抓他,是一位姓张的英文教员(当时的训育主任)和一位姓王的体育老师暗中把他放了,他就赶快逃到上海租界,以后投身革命,到过延安,是位老干部。这段历史说明当时虽然以国民党为主,但是进步势力仍然存在,到高三时还在活动。曾在左派的影响下,我参加了一次罢考,因为快毕业了,听说又有同班要被开除,赶出校门。我那时虽不太明白政治是怎么回事,既没加入组织,当然也不是国民党,只是有点正义感。罢考的积极分子中有我的好朋友孙庆恺(参加革命后改名孙克),他那时可能已经加入组织,后来在新四军时期担任江都县委书记,在扬州的西山打游击。另一位好朋友叫胡光世,当时因家境贫寒,也比较倾向于革命,在他们的影响下,我们一起参加了这次反学校当局的活动,那是在“九一八”之后,22普乙班的学生全部在扬州北郊的梅花岭前(即史公祠)集会,商量决定罢考。校当局本想在全考中稳拿江苏省第一名,结果罢考一起,怕这事吹了,校方非常着急恼火,想方设法疏通、压制、软硬兼施,这样大家才去参加会考,学校也收回成命,不开除学生了事。这是高中快毕业时参加的一次进步活动。十六岁刚过三个月,“九一八”事变,我曾和孙、胡等下乡宣传,热血沸腾,主张不要内战,一致抗日,一首古风《救亡歌》在扬中校刊上已发表了我的无党派的政见,却也是后来(1947-1948)参加反饥饿、反内战等运动的思想来源和基础。

那时老师阵容非常强,比较偏重数理化。数理化念得好,一个是会考可得高分,另一个是将来可考取交通大学当工程师有好出路,当然得帮助国民政府搞建设,包括土木工程、建筑工程、电气工程等等,后来高中还设了一些这样的专科。教数学的教师汪静斋(名桂荣),他身材魁梧、慈眉善目,大腹便便,穿着大褂,顽童取绰号为汪大菩萨,教书很认真,启发性强,深受学生的爱戴。三角、代数、解析几何、立体几何,全都是他教,讲课时边写、边讲,边做题目解答证明,他的音容笑貌至今我还记得清清楚楚,“我们啦”……“啦”之声绕梁不绝,他讲话慢条斯理,很清楚,教出不少好学生,(其中包括我五哥吴征铠)。我的同班同学孙本旺,在我们班数学最好,高中就证明过一个数学难题,我还在解放军总医院和他诀别。数学教员还有一位叫黄泰(阶平),教数学和打麻将都精,但我们上他的课比较少。后来他和汪静斋两个,抗战期间在周厚枢率领下在重庆办了国立二中,他们仍是台柱子。其后周校长到台湾办起台糖,是否也办了台湾的“扬中”,我未考证过,但总之他带去不少扬中同学,都应该算是建设台湾的功臣吧?

先教我们的物理老师姓薛,薛天游(名元龙),后教我们的老师是黄丹艧化学老师邱子进。我们那时数理化课本采用的全部是外文原版的,如三角是Granville,大代数是Fine。我数学念得也还可以,但本性不大喜欢数理化,这是我后来为什么不考交大,偏不当工程师,也不管“走遍天下都不怕”而考清华,立志学植物学的主要原因。

除数理化外,中文、英文、历史、地理、生物老师都很整齐。教我们外文的老师先是姓张,后当训育主任,接着一位姓汤,汤恂卿,记得他给我们讲莎士比亚的有名悲剧“凯撒大帝”,讲得有声有色,我到现在还记得很清楚“As Caesar loved me,I weep for him. As he is amditious,I slaugh him”,“凯撒爱我,我哭他,他有野心,我就杀了他”。讲时“杀了他”拉得很长,讲得既生动又投入,样子看上去有点神经,班里的顽童们管他叫“汤神经”。回想起来,他讲Brutus的讲稿,或有所指。到三年级他就不知去向,换了白净文雅的叶长青老师。历史老师叫鲍勤士,是一位满清有功名的人物“国学大师”。高三国文老师是淮安人张煦侯,样子长得很难看,一口淮城话,但内才很好,听了他的课,语言文字表达能力提高很快。所选教材有西厢记“长亭送别”等,还讲一些早期留学生的新诗。“绮色佳城,欢度蜜月去”。讲到王维的“山中与裴迪秀才书”,后来我考清华时,模仿其风格写了一篇游记,得到朱自清老师的赏识,结果得了比较高分数,考取第十三名。朱老师正是第八中学任职的校友,当时已是清华教授,他或许是受李更生、任孟闲校长的影响而学“文哲”的吧?

生物教材采用的是江都人陈桢所著的《高中生物学》,他是我国著名的动物学家、遗传学家,从中央研究院到中国科学院院士,动物研究所第一任所长。《高中生物学》水平很高,连续印了好几十版。其书有一个特点,就是讲到生物学史,如曼德尔是遗传学的创始人,省扬中另一位教生物的朱白吾老师,长得很像他,后来大家都叫他“曼德尔”,在抗战期间,他带领一批师生在泰州一带新四军区里办起了“流亡学校”,并参加了革命。教过我生物的老师共有三位,一位是唐耀(曙东),解放后他在林业科学院当副院长,运动中受“打击”,我把他请到昆明植物所工作。另一位也姓唐,还有一位是吴遐伯。唐耀老师只教了我们一年,教材就是前述“高中生物学”,不但讲课认真,而且很重视课外活动,这与我后来对植物学发生兴趣有很大关系。我对植物发生兴趣最先是从初中开始的。初一教我们植物的老师就是唐寿(叔眉),两江优级师范毕业,当时已是位老教员了。学生们叫他“唐大饼”(扬州一种很普通的早、午后点心而已),其实他并不是“面团团若富家翁”,却是相当长和倒三角的脸,也在省扬中初中部教初中植物学。是他最先启发了我,从初一起就喜欢上植物了,他是“明治维新”后日本老师教出来的,不但讲书还带我们观察植物,记得第一次观察紫堇,紫红色外形像一串小鸟,带我们在教室里解剖,照样画,还带我们到野外采标本,如扬州附近的平山堂、禅智寺、东乡、西乡、北乡等等。耳听“松风”,把一种豆科植物米口袋刨根问底是星期和假日的乐事,就这样大概到高中时已积累了二百多号标本,就自己学着鉴定。用什么来鉴定呢?就用“植物名实图考”,满清封疆大吏吴其浚一八四八年书上的木版图,还用日本早期的植物图鉴,因为日本植物和江苏植物有许多相同的。自己觉得还不一定可靠,又通过我二哥吴征鑑,请南京金陵大学植物学助教焦启源先生,重新审查一遍,其中大部分都对的。这事后来被唐耀老师知道了,为了鼓励学生对生物学发生兴趣,专门找时间为我在班上举办了一次展览会,把我二百多号标本全部展出,这对我的鼓励很大。第二年他就结婚了,对象是教育厅督学曹刍的妹妹曹觉,我们和顽童很多,他结婚后,顽童问唐老师一些结婚的事,还要看他的结婚戒指,结果他拂袖而去。后来他到北平静生生物调查所搞木材解剖,可谓我国木材解剖方面的创始人,一直活到93岁。他夫人比他早几年去世,活了八十几岁,他一家都很长寿。唐寿老师活得更长,活了一百岁,抗战后流落台湾,去世葬在台中。第三位生物老师吴遐伯,既精国画,又善书法,不但对植物、而且对动物、生理卫生、矿物地学都有基础,讲课就讲这些基础生物地学方面的知识,如矿物的硬度,至今我还记得他教给我们的“矿物硬度表”口诀,“滑、石、方、萤、磷;正、石、黄、刚、金”。最硬的是金刚石,最软的是滑石。毕业前访问过他家,他还送我一个折扇,一面写的是李义山(商隐)的七律二首,至今还记得是“路人犹识郅都鹰”,画的则是倪云林派的小品水墨山水。很可惜在1937年8月北平沦陷时,与我的初高中至大学作业、绘图等等被一扫而空。

还有一位地理教员,叫万彝香,他是东方杂志的爱好者,无论讲中国地理还是外国地理都很形象化,讲课很容易让学生记住。比如中国的地形(那时包括蒙古),象一片桑叶,上边有蚕在吃桑叶,几个大湖,洞庭湖、鄱阳湖、青海等等就是蚕吃的孔,说山东就象一只跪着的骆驼,江苏象一个扑向西边的老人等等。万先生很长寿,大概我最后一次回扬州还在街上看他从一个巷子穿过。

当时中学都是注重“德智群美体”五育并举的。音乐老师李崇祜是(低一班的)李崇淮的姐姐,音乐课多在下午,她弹钢琴教黄自的歌曲“旗正飘飘,马正萧萧”,“白日登山望烽火……”,“君不见走马川行雪海边……”(唐诗谱的),我至今还能唱。业余的昆曲研究会排在放学前,由谢莼江教我们。在台湾很多校友的回忆文章中都提到这弦歌之声!体育老师记得有王小商,大概就是放走温济泽的。1932年夏,他率领十几个小朋友(其中有我)到苏州、无锡旅游,虎丘、天平山、梅园、惠山、鼋头渚……足足玩了两个礼拜。他是个黑大个,但当孩子头倒也称职。杜召棠则是童子军的头。

我小时候身体不好,性格内向不好活动,也不爱交友。那时戴眼镜的孩子很少,13岁进初中,全班只有两个,被小同学谑称(其实也是爱称)“驴子”,因为它在上磨之前必须罩起眼睛才能转磨不停,谁知在人世上磨了70多年不停,到20世纪末(1997年11月)首次访问台湾省的时候,才被从初中到高中两度同学的朱谱英叫了一次,那次六七人(内有两家)在台北一个上海馆聚会,由师范科级友池振千以在台扬州同乡会长名义邀请了叶学皙、文行庸、朱谱英三家和我们夫妇,可算高中毕业后,22普乙级友相聚最多的一次,因我住昆明离家万里。从这也引起我对青少年时学友的一连串回忆,尽管1996—1998,我把哥李炳国,一个热心级友动态通讯的退休铁路工程师已经和还活着的级友通讯好多期,我已回忆起不少青少年时的往事。

据池级友后来提供一份省扬中第六届高中普通科毕业生一览表,1935左右,级友们大都已在大学毕业或肄业或高中毕业即工作。在1933已毕业的64名中,表上只有53人,大约当时已有11人未联系上。李炳国于1996年6月在通讯中统计,即1937那53人中,准知有34人故世,其中9人是在93年以后故世,有16人未查明,那时尚在的连普甲班在内只有17至20人,大约距1931进校时140人左右(每班70)剩下1/7—1/10,岁月不饶人于此可见。

回忆当时“同学少年多不贱”,国民党北伐时有战功的王柏林的女儿王文漪大我两岁,据说现还活在台湾。还有前述叶秀峰的妹妹学普(已故)和小弟弟学皙,他(她)们都是对五师、八中建校和合校有功的叶贻谷校长的子女,学皙家曾在南京高楼门时,1937秋我从扬州起赴长沙临时大学,路过南京正值中央大学第一次被炸,还去他家告别,他小我不到两岁,应是全班最小,现子女均在美国,经常在台、美之间穿梭。得2001贺卡,和我一样股骨头也跌断了,但已恢复,只有他还和炳国和我联系至今。学普久逝,但在当时和王慰慈、王月(初中部)姐妹是有名的江苏省运动员,炳国则是三级跳选手,名扬全国。

那时我虽交友很少,但因走读,从大运河边,东关街南边的北河下10号老家(今为吴道台宅第)走到城西边的大汪边省扬中高中部,每天来回各五里多路。虽在上学时独行穿城而过,但放学后回家,因那时夜作业不多,不免就懒懒散散有说有笑地和近十位小朋友结伴而行。因我最远都是最后到家,这些小同学最谈得来的如下。

孙庆恺,前已述。他是仪征我祖母金家的穷亲戚,长我四岁,个子高多了,面黑、发短而卷,有类黑人,谑称“卷毛狗”,自号“行者”,其玩世不恭之态可掬。当时或已加入组织,毕业后在沪江大学新闻系肄业,当过苏、浙、皖区税务员。但我俩从未再遇,1946年复员时我回扬州,听胡宝枢说他在新四军打游击和他联系过,解放后听说任陕西宝鸡市地委书记。97年逝世,活了86。

胡光世,他身材高大,浓眉大眼,但眉宇间常常忧郁。有新诗一首名“小草”,在化工部被号称为“小草诗人”。初字水萍,后改镜波,具见其忧郁内涵。他是江都人,在湾子街的家开了一片梳篦店,因店房狭隘,常住在琼花观街的堂伯父胡滋圃家。胡父子都是广派古琴的传人,家有唐宋古琴数张。从他家东走几步南折便是我家,所以我常在他家最后歇脚,并常听他堂兄胡宝枢弹琴。因而最和他们熟识。1933年我们同考清华,录取后又同去,两度同学,又在1932、9·18后两日去扬州乡下宣传抗日救国,1936年同参加12·9、12·16两次大游秆,所以他是我的进步思想的启蒙人。1937年抗战开始,他和化学系同学黄新民(都是天厨味精厂清寒奖学金得主)两人一起参军到国民党化学兵队,当时驻湖南桃源。11月因我参加长沙临时大学湘黔滇旅行团撤校入滇,过桃源时到“学兵队”访他二人后留宿一晚,次晨在江边洗漱后为他二位拍照留念,当时他二位都是整齐的国民党高级军官服装,我则是长袍手杖在扁舟渡船上另照,谁知文化大革命竟成为大可疑的话靶!38年后,他离开学兵队和炳国二人皆长袍大褂,在最初西南联大教学和单身教员的借居地,昆华农校大楼前短期相会,而后光世转入清华研究院金属研究所做余瑞璜院士的助教,我们再相聚,并参加了同一读书会,直到42年他去重庆为止。1946年8—9月抗战胜利清华复员北平,我过上海特到他必须回厂服务的天厨味精厂访他时,他正和左煜如一起,那是他家梳篦店中失学青年学徒,后一直随光世到解放后的华东化工部和中央化工部。在天厨时胡曾任吴蕴初秘书三年,吴竟不知其为“共党”。文化大革命前,我已调往昆明,尽管每逢赴京开会都去访他,看着他在“天厨”时和扬中低两三班的汪瑾(清华物理系)结婚后头胎麟儿渐渐长大,又谁知在汪瑾遭自行车祸,被人直送医院而使光世满京城乱找,终于找到已在轮椅上的残疾人呢?我适逢他找到还家后的某一天去他家拜访,见他的硬长黑发竖立满头,面容憔悴,见他精神不定,使我无法久留,谁知从此永别呢?他于95年逝世,才82岁。已久从化工部党组退下,并因历史问题在文革后未得到完全清楚而心情抑郁,直至逝世前高中级友胡本熙找到他已说不出话,仅能挥手示意了。“人生易老天难老”,愿他在天上“难老”吧!但人间天上,此恨两茫茫了。

李炳国,前已述及。镇江人,和我年龄相仿,但大些,在校时好活动,个头比我高大,弹跳力极好,时往古旗亭。放学后总是我和光世送他先到家。因而见过他的寡母和妹妹。33年毕业后也同考清华,并同列九级榜上,但他却进了交通大学土木工程系和较多普乙级友一齐,因而后来交往较多。他大约在湘桂、粤汉铁路工程上均建有殊勋,足迹踏遍华南而终老于广州东山。除前述他离昆去重庆时曾晤我,与他再度相逢已在他退休后,我每遇在广州开会,都去拜访,后他丧偶,一度不大出户。96年我在华南植物所开会后,又由该所所长和秘书陪同,他着睡衣午睡后相迎,被该所秘书抓拍一张。他素爱整洁,得照片后觉是“丑态”,但在我看来并不觉如此,因我素来“不修边幅”。98年后他得金宜庄(人名)车祸过世噩耗,就将“级友通讯”搁笔,仅相约每年春节互致贺卡。今又将四年,学皙跌伤后,在贺卡上说炳国已恢复到能打一、二小时网球,“生命在于运动”愿当年的三级跳选手长命百岁。

倪良钧,镇江人,比炳国和我都大两岁,谑号“古汀”,尼古丁烟草之谓。相识时只觉他个头不高,眼睛微暴,喜大声谑嚷,颇为潇洒。毕业后入中央大学农学院,后在抗战初期,重庆毕业时竟然疯魔,不久逝去。往事如烟,但也不知何故疯了?呜呼。也是大时代青年结局的一种吧!殊可叹息!

夏子中,江都人,大我两岁,家住琼花观街观巷,小财神庙巷。父亲是江都县中老教师,我曾到过他家。本人省扬中毕业即上浙大化工系,也获天厨奖学金。38年在昆明电线厂当工程师,并和浙大同学结婚,我现在仍存有他俩婚照,抗战时无钱!只是一小张。胜利后随周厚枢校长到台湾接管“制糖业”,后在台终老。他是实干的工程师,应是对台湾的糖业发展、台湾经济腾飞的“有功之臣”。99年我初记台前,即从扬中校友会刊中得知他已逝世,疑他的遗孀尚在,但后来函询池振千级友始知夫妇已相继逝去。他个头不高,和他的父亲一样,老老实实,沉默寡言。不知是否全家客死台湾,作他乡之鬼了,当然昆明一别,就成永诀。

蒋正炘也是江都籍,历祖住风箱巷,在我家西南。解放后我第二次返扬在他老家找到他,容颜未变,眼睛有点眯,两腮红润。他大我一岁,于金陵大学化学系毕业后,即返扬作省扬中教员,文革后我初次返乡时,他尚未退休,二次就退了。他曾陪我访扬中小花园作旧地之游。返昆后他寄我“扬州画舫录”,大约是让我回忆“少年游”吧!那次我夫妇同去,住八中旧址(时已成统战部招待所)。虽初春奇冷,他还特约吃富春茶社的“五丁包子”,那是凭他以扬中老教师的资格定做的。他的爱人已因病在床,未能见到。从“通讯”中知后不久夫人逝去,他也已骆背踯躅街头。近已86高龄,只有“但愿人长久,千里共婵娟”了。

就这样连我八个,加上前述胡光世堂兄胡宝枢(斗东)和左煜如,共十人就在走读结束以后,约33年6月在“吴道台旧居”的爱日轩换帖宴会,结拜为十兄弟,胡宝枢最大我最小。这举措在我家中弟兄间属于破例,谁知道聚会之后,立刻风流云散,与庆恺、良钧却从此诀别。

由于光世、我、炳国和齐赜4人都考上了清华,到33级普通科就有十多人报考清华并均录取,几乎和北平有名中学、师大附中差不多,而且榜眼属于省扬中的汪,其他还有武衡、刘震、张澜庆、李为扬等人,替省扬中挣足了面子,以后的各级同学都把考交大和清华同等看待了。

张澜庆字观其,是我父亲的好友张毓英家的老大,风雨中生,乳名“雨子”。后被同学尊称“大哥”。高挑个子伸出一个长脖子和一个扁而方的脑瓜,生性诙谐风趣,是我和光世睽违以后的好友,大我两岁。原在扬中时不相识,在清华地质系,与武衡、刘震同班。他也参加了“12·9”、“12·16”运动,但后来清华大礼堂和同方部两派分裂,我们这些中间分子就成了逍遥派了。记得捕走姚依林那晚,进步学生都在清华新体育馆“黑坐”,有人从实验室出来也被捕,但张、汪和曹家齐都在我房间里点蜡烛打桥牌,却免遭盘问。当时扬中在清华也成立了同学会,互相有个照应,我在其中又结识了几位朋友。三年中,和张、汪相约,三人趁杨小楼还未死,常贴好戏的机会,专门看这位残留的“内廷供奉”,于是节衣缩食,每贴新戏尽量去捧场,三年确实看了不少。四大名旦却只看了三位,各一次。要是寒假不回家,过年就去看富连成科班,从早上开台看到下午六、七点,耐看而又省钱。“七·七”后,我辗转回家到八月底、九月初就接到清华包括生物系在长沙复学,与北大、南开合办,叫我去,于是我们相约汪和曹家齐(后早逝)、朱延辉等一起搭船到武汉,经铁路转长沙,记得宿在小吴门旅馆时,外面卖“冰糖莲子”声不断,还有湘女敲窗,笑声格格。“圣经学校”复课不几天,长沙小吴门遭九架日机轰炸,学校正议迁滇,他就去参军了,在“国军”某部当到营长,自称为惩治逃兵,割掉一个逃兵的耳朵,深有所悲所感。因此42年他才又回昆明复学。“一二·一”运动前后,他转变了,此前,他和我,汪篯三人共同襄助李希泌(李根源先生第五子)在昆明创办私立五华中学,网罗了不少扬中的同学(如孙本旺等),一度和闻一多的助手如王瑶、季镇淮作老师,朱自清甚至亲自教课。一时间“五华”跃居中学前列,并在一二·一“运动中带头起了启蒙作用。直到1948年,他都是我们读书会的积极分子,参与了反饥饿、反内战等运动。他48年入党,51年调到中国地质委员会(地质部前身)计划处当副处长,后又当了李四光院长的秘书,(李院长在地质部时多)。此前他在我的清华北院半套教授宿舍中结婚,那时我还是单身,但他到我1951年结婚时,却大放厥辞,说我框框套套太多,以致“年过三十五,衣破无人补”弄得贺客哄堂大笑。可惜他不久就因粟粒性脊椎结核入脑,1952年8月5日仅三十四岁早夭在北大医院。而今我夫妇已过金婚,回首前尘能不潸然。他家也是大家兄弟六人、妹三人,庆字落底“氵”边旁,我晓得有江庆、湛庆等,都是扬中同学,远房的仍是“庆”字落底,但中间字就多种多样了,如张宝庆(李苏)任化工部部长后,曾在科学院率领我等五人访问南美三国。

汪篯号述彭,与我同赓但月份较小,是“老来子”,老母四十八岁生他(独子),故乳名“四八子”。据他说是清代扬州名学者汪中之后,他10岁能诗,在江都县中是时已获文名,自不免不些娇生惯养和名士派。大学毕业后是陈寅恪的得力助手,陈眼瞎要他找书,旧学没有根柢是不行的。在五华中学时,“一二·一”运动前,虽由王瑶导演,汪任主角,我配老家人,高五班杜琇演女主角,上演了“朱门怨”,开昆明反封建之先。他的演技实由京剧老生身段搬用,但感情还是真挚动人的。后王瑶、杜琇由此相恋而结合,杜于联大复员时随王出走北平,成为昆明旧家庭中的“娜拉”。汪在1946年后思想转变,于1950年入党,当社科院成立中国历史所时,原预备请陈当所长,汪到广州中山大学去动员,陈却和他割席。谁知文化大革命一起,反而把汪当成与陈是一丘之貉来痛打,加上他治隋唐史并应中宣部陆定一倡导提倡比“海瑞精神”更“反”的“魏征精神”,卷入了彭、罗、陆、杨的政治旋涡中,他一时想不通,旋即自杀。遗下夫人李盐(后在北大工作)和一子。文革后虽见过其子一面,后又得其友人弟子所寄遗编,“隋唐史论稿”。生前实未尽材,唯余慨叹。陈寅恪的“最后20年”一书,有他遗照一张。忆文革前曾在一电车中相遇竟成永别!

李为扬,字武维,江都人,其姊为勤,普乙级六位女生之一,和为扬也是他考取清华之后因张澜庆而熟识,夫人盛如与张家老亲,1944年2月由澜庆作冰人与为扬在成都订婚,时李已离开西南联大,从此睽隔多年,于解放后,屡得他从扬州寄来文史资料和他的诗文。直到1993年9月时得再见,两人均已年近80,那次是南京土壤所邀我去和几位旧友相聚。于是抽出一日专访扬州和他,省扬中校长设宴招待。他们夫妇两家都是扬州仪征一带人,“提起此人,大大的有名”,但我知道他们的身世,都是在他自作的“浮生六记”和他所寄文史资料中,原因是他在1938年由经济系毕业离昆入川就业以后就断了联系,他们的媒人和主婚人张大哥也从未再说过。但我的后期“五人结义”中至今还只有他能再在扬州聚首。最后一位是清华十级化学系毕业的夏同仁,自1938年在昆分手后,一直杳如黄鹤,迄今他只在我的记忆中留下一个嬉笑的“孩儿脸”。

然而,“人生何处不相逢,相逢未必曾相识”。即如今年召开“扬州中学同学会昆明分会”时我又认识了和杨承祉及我的七弟征鎏同班的冯竟教授,而以前的老校友何立燕却未见,只知他和台湾的何立长是兄弟。1951年我去印度访问,在加乐各答机场来接站口的竟是当时使馆二秘毕××(庆杭),他是毕季龙(庆芳)的弟弟。但毕庆芳我却只记得他在县中时的言容,以后未再遇见过。碍于纪律,我们彼此并未谈到母校和原名。章文普(宏道)则是1942胡光世离昆入川时带我去见他的,后他从外交部退下来曾给我一个在北京的地址,但我们缘悭未再交往,不久他就去世了。倒是比较同行的常可遇见,至少我在新疆八一农学院遇到朱懋顺,在新疆生物土壤所和夏训诚有过接触,后他也来昆明访过我。至于和我家世交的周念琛、周念谟以及应是我表亲的宝应刘家的“导”字辈、羊巷陈家“忠”字辈,那可就记不清了,其中不少自然也是扬中的先后同学。我也在清华和西南联大的剧艺社中认识了好几位扬中同学,如施载宣,笔名萧狄,因演过《阿Q正伟》中的小D而得名。张源潜因主编西南联大校史而相识。在剧艺社中不觉认识一位张魁堂,谈起来他竟是我同班张金堂的胞弟,还给我开过治胆结石的中药方,但不久他自己却比我先走了。由于我是“老清华”和“老科学院”,也有机缘认识“老八中”、“国立二中”时的校友,如吴良镛,他既是杨廷宝的学生,又是梁思成的学生和继承人,我们确也曾在反饥饿、反内战时为“教联会”而“并肩作战”过。尹文英是地学部老前辈尹赞勋院士的长女,我们却在生物学部共过事,如此等等。至于在“天南地北扬州人”中所提的许多校友则往往是无缘谋面的了。即如大名鼎鼎的胡乔木同志,他原名胡鼎新,虽然也是扬中、清华两度同学,在两校都是我来他去从未见过,恰在1951—56的工作中一直领导着我,“双百方针”正是他在他的紫光阁书房中向我和后来和他夫人共同掌管科学院要害部门的计划局局长的我的好友率先传达的,他和我五哥是同班同学,但那时我并不知道,更未问过。

看来,扬州中学的百年间连同他的校长、教师职工和各班级校友都同处中国社会空前未有过的伟大转型期,这百年的时代飓风是极其强烈而深刻的。“糠和米、本自相依倚,被风播扬作两处飞”,大多数“飘茵”,但也有“堕溷”的。而今应在这百年之际,可以“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”了。愿母校永远以“百年树人”为宗旨,提高人民素质,永远起着育人树人的大基地作用,使我们家乡和祖国跻身于世界之林。

|